誠ブログは2015年4月6日に「オルタナティブ・ブログ」になりました。

各ブロガーの新規エントリーは「オルタナティブ・ブログ」でご覧ください。

書評:『フェルメールの帽子』

ライフネット生命会長兼CEO 出口治明の「旅と書評」

書評:『フェルメールの帽子』

ライフネット生命保険 代表取締役会長兼CEO。1948年三重県生まれ。京都大学を卒業。1972年に日本生命に入社、2006年にネットライフ企画株式会社設立。2008年に生命保険業免許を取得、ライフネット生命保険株式会社に社名を変更。

当ブログ「ライフネット生命会長兼CEO 出口治明の「旅と書評」」は、2015年4月6日から新しいURL「http://blogs.itmedia.co.jp/deguchiharuaki/」 に移動しました。引き続きご愛読ください。

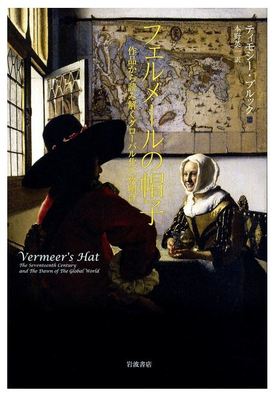

『フェルメールの帽子――作品から読み解くグローバル化の夜明け』

『フェルメールの帽子――作品から読み解くグローバル化の夜明け』

ティモシー・ブルック (著), 本野 英一 (翻訳)

17世紀の中葉、ネーデルランドのデルフトという街に生まれ、そこでほぼ一生を過ごして死んだフェルメールという風俗画家がいた。18世紀に入るとほとんど忘れ去られたものの、19世紀に再発見され現在では史上最も著名な画家の1人とされている。著者はフェルメールの名画を俎上に載せ、17世紀の世界、いやグローバリゼーションを活写しようと試みた。

20歳の夏、アムステルダムで自転車を買い、低地地方縦断の旅に出た著者は、雨の中トラックと接触しそうになり転倒して泥まみれになってしまう。雨宿りを求めて近くの家のドアをノックした著者は、歓待を受け、デルフトという街の存在を教えてもらう。こうして著者はフェルメールと出会ったのだ。本書の物語は、フェルメールの唯一の風景画「デルフト眺望」(ハーグ、マウリッツハイス美術館)から始まる。そこには世界に対して開かれていたデルフトの河口が描かれているのだ(第1章)。

次の絵は「兵士と笑う女」(ニューヨーク、フリック・コレクション)。著者は兵士の帽子に注目する。これはカナダ東部の森林地帯で捕獲されたビーバーの毛皮を加工して作ったものである。誰がビーバーを。こうして、フランス人サミュエル・ド・シャンプランの5大湖地帯への探索の旅が取り上げられる。ところでシャンプランは何を求めていたのか。それは「東方見聞録」に描かれた富と活力の夢の国、中国への西回りのルートであったのだ(第2章)。大カーン、クビライの国の繁栄振りは、17世紀のヨーロッパをも現実に動かしていたのである。

第3の絵は「窓辺で手紙を読む女」(ドレスデン、アルテ・マイスター絵画館)。ここに描かれた果物皿から、著者はグロティウスの「自由海論」を引っ張り出し、17世紀前半を通して、ネーデルランド東インド会社の船舶は、ヨーロッパに300万点を優に超える中国の陶磁器をもたらしたと述べる。フェルメールの時代、中国の陶磁器はそれほど珍しいものではなかったのだ。中国史が専門の著者は、中国の陶工たちが世界中の輸出市場向けの生産を行っていたこの時代に、中国の文人が陶磁器に対してどのような審美眼を持っていたのかを併せて明らかにしている(「長物志」など)。とても興味深い(第3章)。

第4の絵は「地理学者」(フランクフルト、シュテーデル美術館)。ここでは地図を切り口に中国と西洋の対比がなされる。「問題は、この方向の知識(地図、地理上の発見等)を中国人船乗りに検証させ、発展させる機会がほぼ絶無に等しかったという一言に尽きる。」問題は中国の鎖国体質にあった。こうして西洋が東洋を追い越していったのである(第4章)。第5章では、デルフト産の平底皿を題材に新大陸の喫煙の習慣(タバコ)が瞬く間に世界に広まった経緯が語られる。世界最大の愛煙国になったのは、意外にも中国だった。そして、この習慣は、19世紀に入ってアヘン吸引に姿を変えるのである。

最後の絵は「天秤を持つ女」(ワシントン、ナショナル・ギャラリー)。第6章では、銀の計量をテーマに、新大陸と日本の銀が中国に飲み込まれていくプロセスが描かれる。17世紀の世界では、もちろん奴隷交易も盛んであった。それは他の画家に描かれた黒人少年の存在からも明らかである(第7章)。世界を航海するポルトガル船には、実に多様な人々が乗っていた。ポルトガル人はむしろ少数だった。それが17世紀の世界の現実だったのである。

本書の最後の章(第8章)は、「何人も一島嶼にしては非ず」と題されている。これはジョン・ダンの有名な詩の一節からとられている。つまり、彼の意識の中で世界は既に十二分に繋がっていたということだ。この詩の結びは誰もが知っている。「故に問う勿れ、誰が為に鐘は鳴る也と、其は汝が為に鳴るなれば」。フェルメールの名作「真珠の首飾りの少女」(マウリッツハイス美術館)の真珠の輝きを、著者はインドラの網の結び目の真珠に対置させる。フェルメールはデルフトの街を出なかったが、デルフトには世界が流れ込んでいたのである。こうして素晴らしく刺激的な東西交流の物語がここに誕生したのだ。